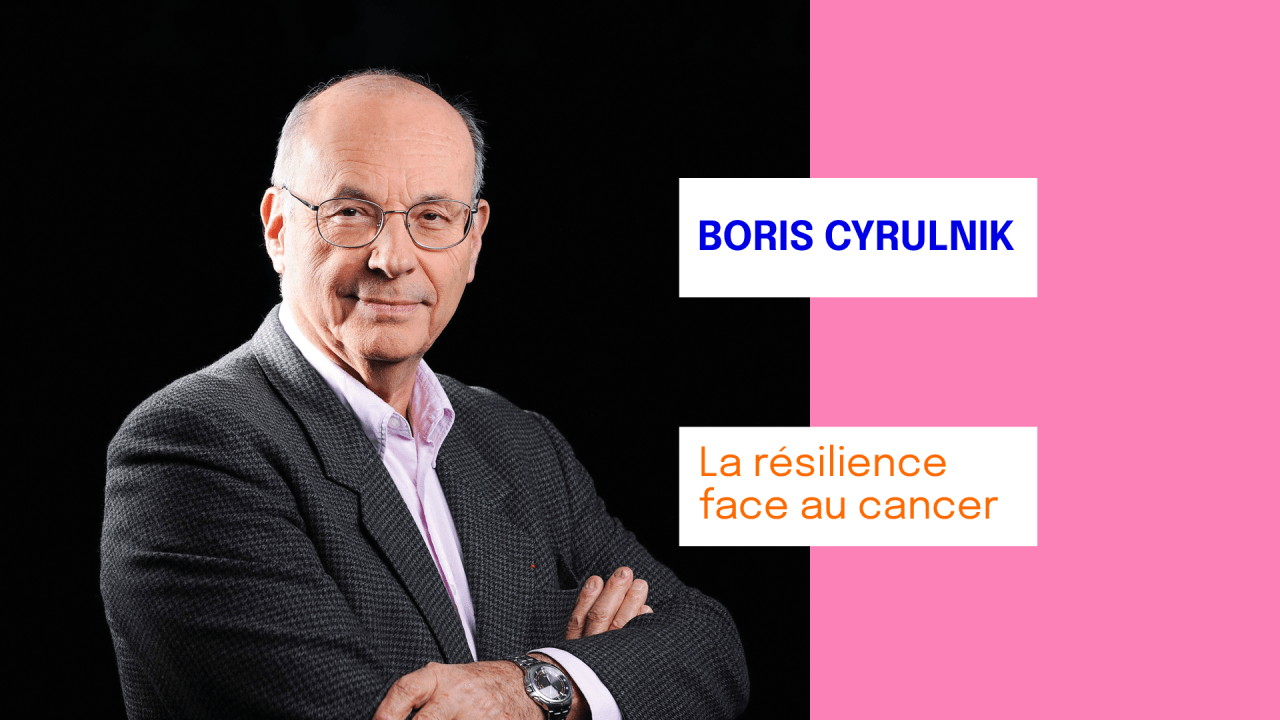

Boris Cyrulnik :

« Résilience face au cancer : de l’importance de lutter contre la solitude des malades »

Mars 2025 (n° 405) – Texte : Chloé Dussère

Temps de lecture : 5 minutes

Après avoir traversé l’épreuve du cancer, la personne malade n’est pas tout à fait la même qu’auparavant. Elle conserve la trace du cancer. Une trace dans sa mémoire, mais aussi une trace organique liée à la prise de médicaments et aux opérations.

Elle reprend sa vie mais différemment, et parfois dans de meilleures conditions qu’auparavant grâce à la résilience. La résilience, qui ne doit pas être confondue avec la guérison, désigne la capacité de chacun – adultes et enfants – à trouver la force de se reconstruire, à passer le cap d’un traumatisme tel que la maladie. Certains paramètres vont favoriser cette résilience quand d’autres, au contraire, peuvent l’entraver. Dès le plus jeune âge, chacun acquiert des facteurs de protection liés à l’absence de maladie, une enfance suffisamment heureuse, l’acquisition de la parole, une confiance en soi acquise grâce à un environnement sécurisant…

Ces facteurs vont permettre à une personne qui reçoit l’annonce de son cancer de se sentir suffisamment sécurisée pour affronter la maladie.

La Ligue libère la parole

Proposés par de nombreux comités de la Ligue contre le cancer, des groupes de parole sont accessibles gratuitement aux personnes malades. Certains sont également dédiés aux proches aidants. Dans une logique de « pair-aidance », ces groupes permettent à celles et ceux qui le souhaitent de partager leur vécu avec d’autres personnes ayant traversé la même épreuve. Animés par des professionnels, dont un psychologue, ces échanges peuvent aider à trouver le chemin de la reconstruction. Par ailleurs, la Ligue contre le cancer propose un soutien psychologique par téléphone, via une ligne dédiée : le 0 800 940 939 (appel gratuit). Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, chacun peut accéder, en tapant 1, à un service d’écoute et de soutien, anonyme et confidentiel, assuré par des psychologues.

À l’inverse, une personne qui aura acquis des facteurs de vulnérabilité dans l’enfance – la maladie, un parent maltraitant, un parent absent… – aura plus de mal à affronter cette épreuve. Après les traitements, quand les médecins prononcent la guérison, souvent assortie d’un suivi, la personne a besoin de soutien pour donner du sens à l’épreuve qu’elle a subie et trouver ainsi un chemin de résilience. Ce soutien peut venir du conjoint, de la famille, des amis, des activités sportives, des activités artistiques… Le pire, c’est la solitude. La solitude est une agression neurologique. On observe en imagerie qu’elle atrophie certaines zones cérébrales. Mais dès qu’une relation significative est établie avec quelqu’un, une relation qui sécurise la personne, la reconstruction neuronale peut commencer. En 24 à 48 heures, la résilience neuronale peut se mettre en œuvre.

L’essentiel est, pour chacun, de trouver son tuteur de résilience, celui qui correspond le mieux à sa personnalité. »

Boris Cyrulnik, médecin, neuropsychiatre

et psychanalyste

L’essentiel est, pour chacun, de trouver son tuteur de résilience, celui qui correspond le mieux à sa personnalité. Certains vont préférer la sphère intime de la famille et des amis quand d’autres privilégieront le groupe ou l’aide extérieure de la religion ou la psychanalyse, par exemple. Et chez les enfants atteints du cancer, on assiste à un phénomène paradoxal très émouvant. Ces enfants malades « s’hyper-attachent » au personnel soignant qui s’occupe d’eux. Alors que ces enfants pouvaient être parfois difficiles avant la maladie, ils deviennent très attachants. Ce phénomène est à la fois bénéfique pour les enfants, car ce lien les sécurise, mais aussi pour les soignants touchés par la gentillesse de ces enfants.

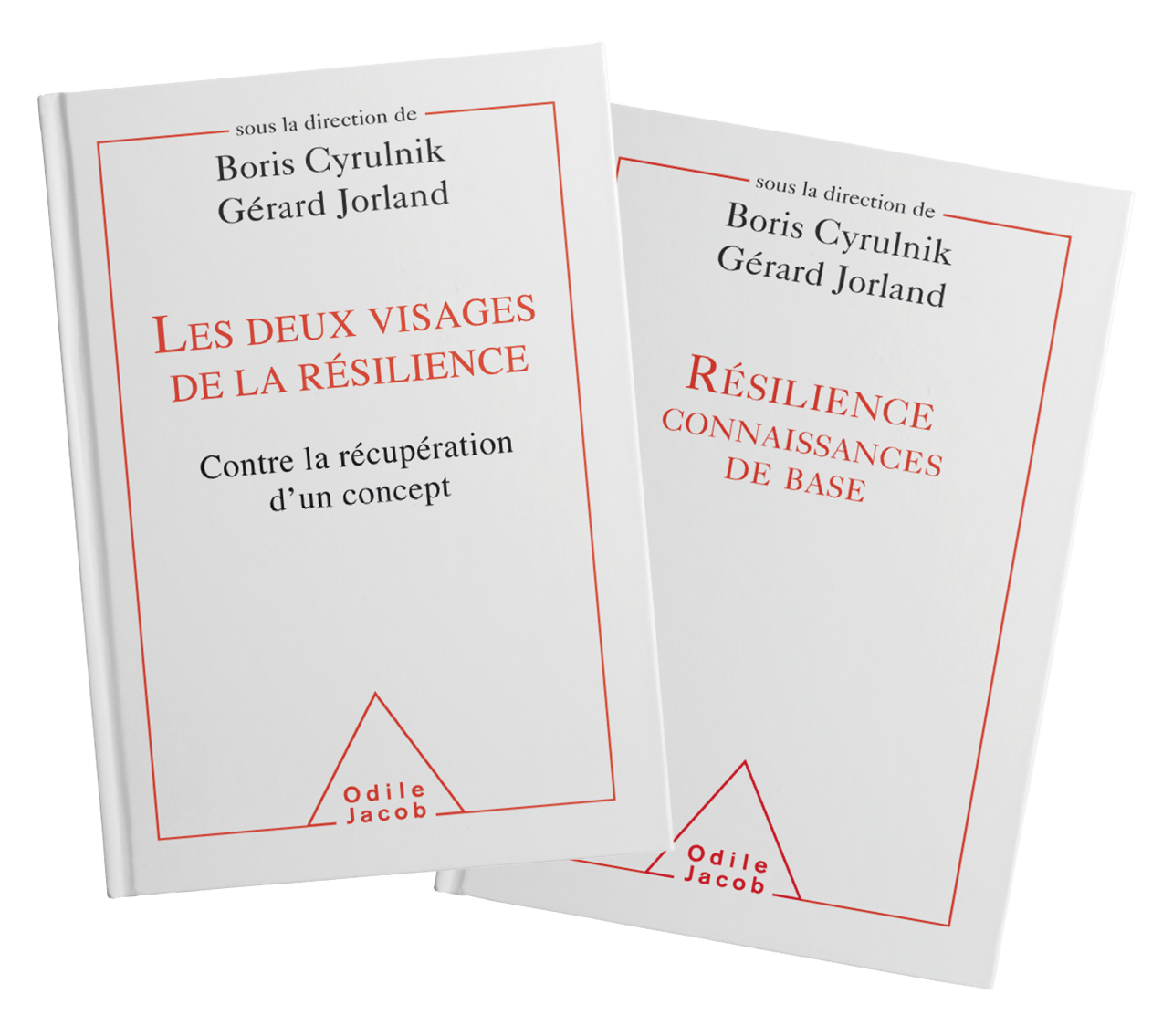

Les deux visages de la résilience – contre la récupération d’un concept

de Boris Cyrulnik, Éd. Odile Jacob, 2024.

Résilience, connaissances de base

de Boris Cyrulnik et Gérard Jorland, Éd. Odile Jacob, 2012.

Le concept de résilience est donc très adapté aux personnes malades du cancer. En revanche, je suis très inquiet de constater qu’il est parfois dévoyé par des régimes totalitaires qui reviennent alors qu’on les croyait oubliés. De plus en plus de tyrans sont élus démocratiquement et ils utilisent le mot de

« résilience » pour dire aux populations qu’elles n’ont qu’à s’en sortir par elles-mêmes, sans le soutien de l’État. Ce contresens intentionnel – que j’ai entendu prononcer à l’égard des victimes en Haïti ou au Proche-Orient – est insupportable. La résilience n’est pas un chemin qu’on emprunte seul, jamais.