Une piste prometteuse contre le glioblastome

Une radiothérapie interne vectorisée, ou RIV, a conduit à une rémission durable chez des souris porteuses de tumeur cérébrale et a réduit le risque de récidive. Des données synonymes d’espoir bien que les étapes avant une possible utilisation chez des patients soient encore nombreuses.

Mars 2025 (n°405) – Texte : Stéphany Gardier – Illustration : Pascal Marseaud

Temps de lecture : 5 minutes

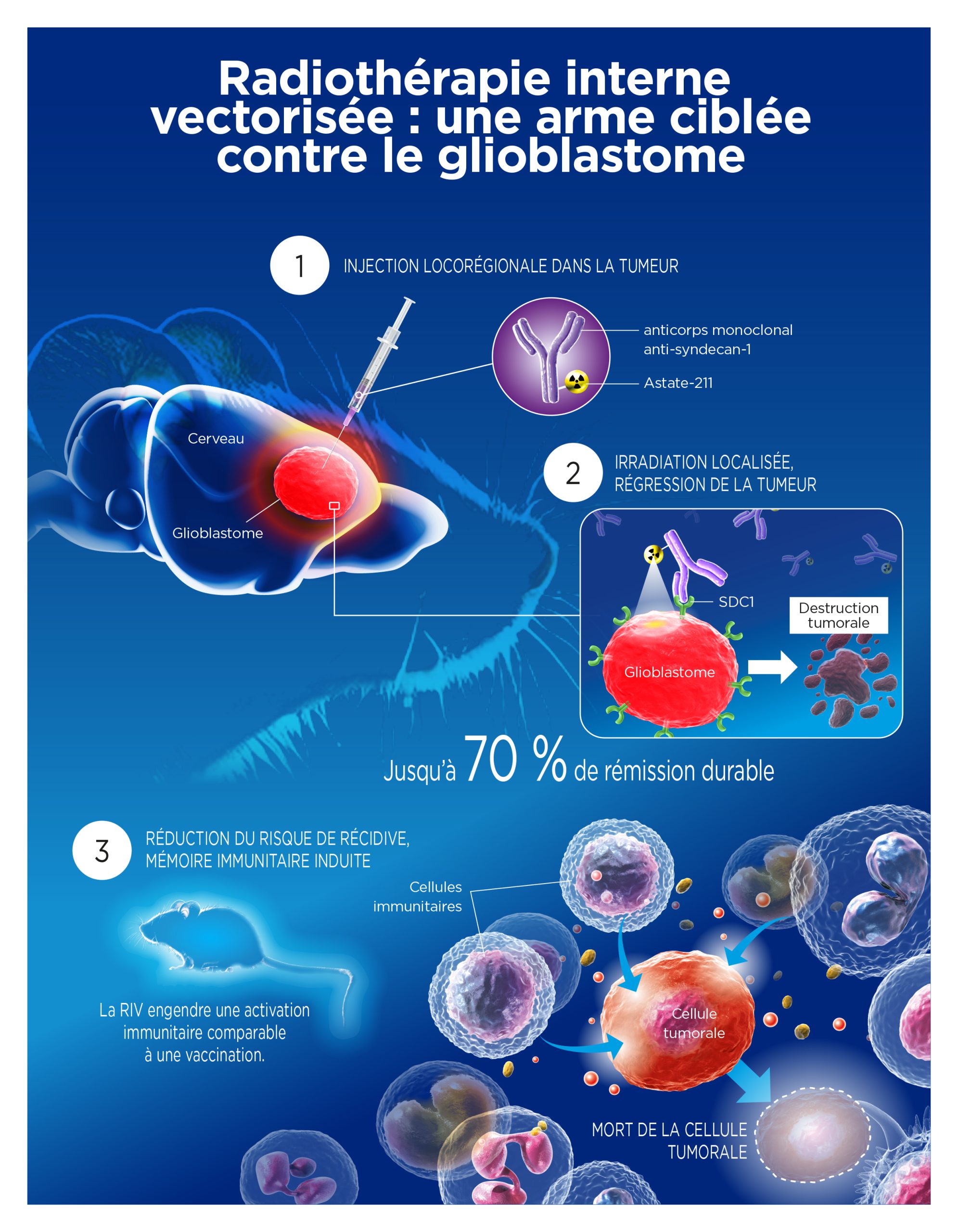

Alors que de nombreux cancers ont fait l’objet d’innovations thérapeutiques ces dix dernières années, les options thérapeutiques contre le glioblastome restent limitées et la survie des patients ne progresse pas. Des chercheurs du Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée Nantes – Angers (CRCI2NA) ayant bénéficié du soutien de la Ligue ont développé une thérapie ciblée, utilisant un anticorps couplé à un isotope radioactif, qu’ils ont testée sur des souris. Les résultats, récemment publiés dans la revue eBioMedicine, montrent une rémission durable chez 70 % des animaux.

Nous avons développé une approche locorégionale capable d’atteindre précisément les cellules tumorales. »

Dr Emmanuel Garcion, responsable de l’équipe Gliad du CRCI2NA

« Le cerveau est un organe particulièrement complexe à traiter pour deux raisons majeures : c’est le siège de notre cognition – les chirurgies y sont donc restreintes – et il est isolé du reste de l’organisme par la barrière hématoencéphalique, qui réduit l’accès et l’efficacité des thérapies. Nous avons donc développé une approche locorégionale(1) capable d’atteindre précisément les cellules tumorales », explique le docteur Emmanuel Garcion, responsable de l’équipe Gliad du CRCI2NA. Avec l’équipe d’oncologie nucléaire du professeur Michel Chérel, dans le cadre du Labex Iron (Innovative Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology), les scientifiques ont développé une radiothérapie interne vectorisée alpha, ou RIV alpha.

La RIV est déjà utilisée pour le traitement de certains cancers, notamment certains cancers métastatiques de la prostate (voir Vivre n° 404) et des tumeurs de la glande thyroïde. Des essais cliniques sont également en cours pour évaluer la pertinence de cette approche dans des cancers du sein et du poumon. Le grand intérêt de cette technique réside dans l’emploi d’un vecteur, une sorte de « tête chercheuse », qui va apporter de façon ciblée un élément radioactif sur les cellules à détruire (voir schéma ci-dessous).

L’association du vecteur et de l’isotope radioactif constitue ce qu’on appelle un radiomédicament. Ici, les chercheurs ont testé l’association d’un anticorps dirigé contre une protéine appelée « syndecan-1 » (SDC 1) avec l’astate 211 comme isotope radioactif. « Le professeur Chérel avait déjà l’expérience de cette protéine. Elle n’est pas exclusive du glioblastome mais est associée aux phénotypes agressifs dans différents types de tumeur », détaille Emmanuel Garcion. Une fois associés, anticorps et radioélément sont injectés de manière locorégionale sur la tumeur.

Pour 70 % des souris porteuses de tumeur intracérébrale et ayant reçu cette RIV, le cancer a régressé jusqu’à être indétectable. De plus, ces animaux semblaient posséder une sorte de bouclier contre les cellules tumorales : sans nouveau traitement, elles sont restées protégées lors d’une réinduction de la maladie. « Nous devons éclaircir les mécanismes impliqués mais il semble que l’action de la RIV ne se limite pas au site injecté. Nous avons des arguments démontrant une interaction avec le système immunitaire, comme une sorte de vaccination », avance Emmanuel Garcion.

Il semble que l’action de la RIV ne se limite pas au site injecté. Nous avons des arguments démontrant une interaction avec le système immunitaire, comme une sorte de vaccination. »

Dr Emmanuel Garcion

Si les chercheurs se réjouissent de résultats aussi positifs, ils soulignent que le chemin avant d’envisager un traitement équivalent chez l’humain peut être long. « Nous savons que les patients se sentent très démunis. Nous espérons que notre recherche pourra un jour les aider, mais nous ne voulons en aucun cas créer de faux espoirs, insiste Emmanuel Garcion. Seuls la détermination de quelques-uns et le temps pourront nous dire si cette RIV pourra étoffer l’arsenal thérapeutique contre le glioblastome. »

La médecine nucléaire comme enjeu de développement

« La médecine nucléaire est aujourd’hui en plein essor. Bien qu’elle ait été perçue comme une discipline essentiellement diagnostique, elle est à un tournant de son développement et il est peut-être utile de la repositionner comme une véritable discipline thérapeutique avec ses vraies spécificités », plaide le docteur Emmanuel Garcion. En effet, la médecine nucléaire s’engage dans un processus de transformation, où la thérapie et la théranostique (approche intégrée qui combine diagnostique et thérapeutique) prennent une place croissante. Cela constitue un challenge à la fois pour la communauté scientifique, qui cherche à développer des solutions de production de radiopharmaceutiques utilisables en thérapie plus proches des centres de soins, et pour les industriels, qui doivent passer de la production de niche à une production plus importante.

(1) Locorégional : désigne un traitement qui agit directement sur la tumeur ou la région où elle est localisée.